Exposition collective de 3 photographes

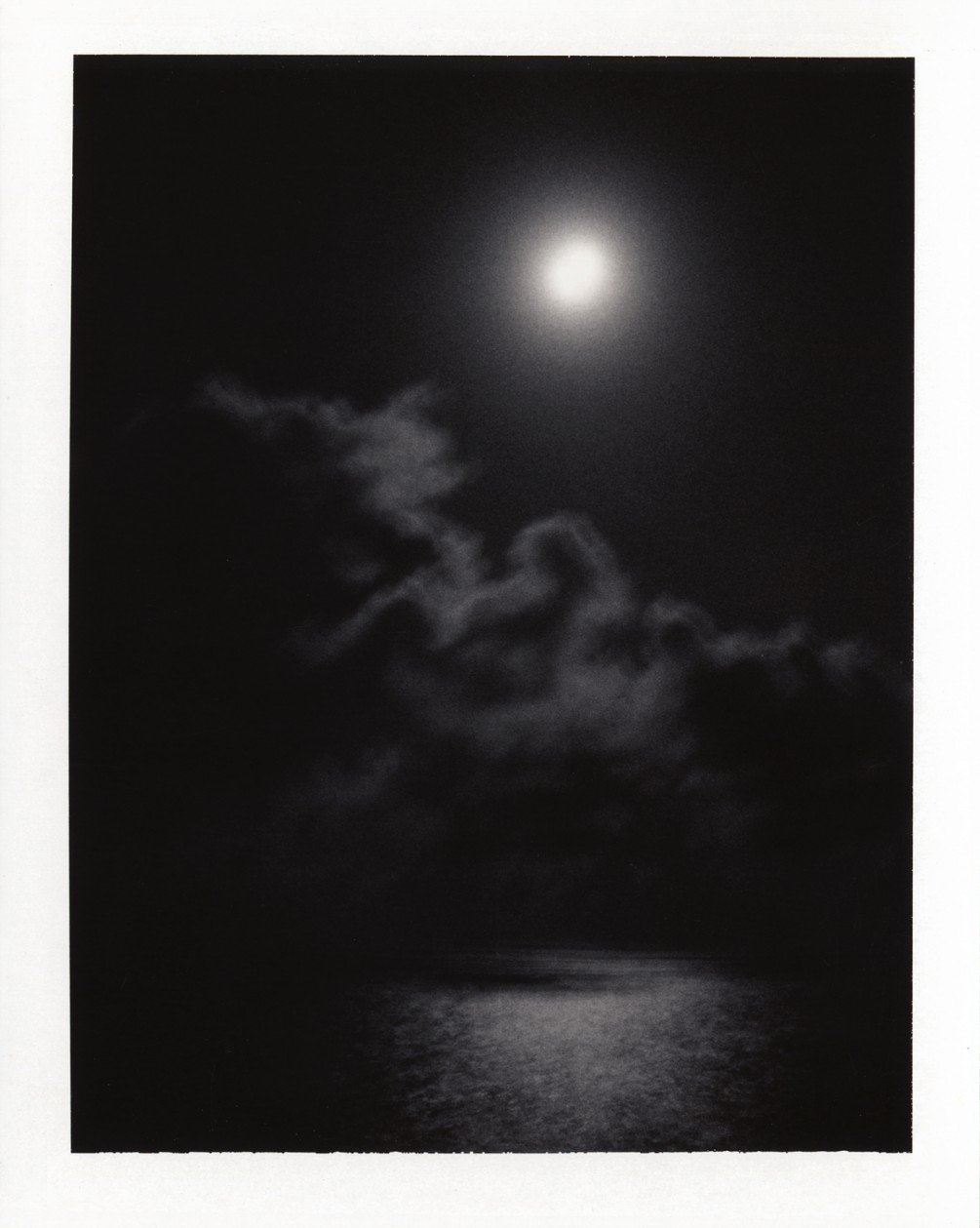

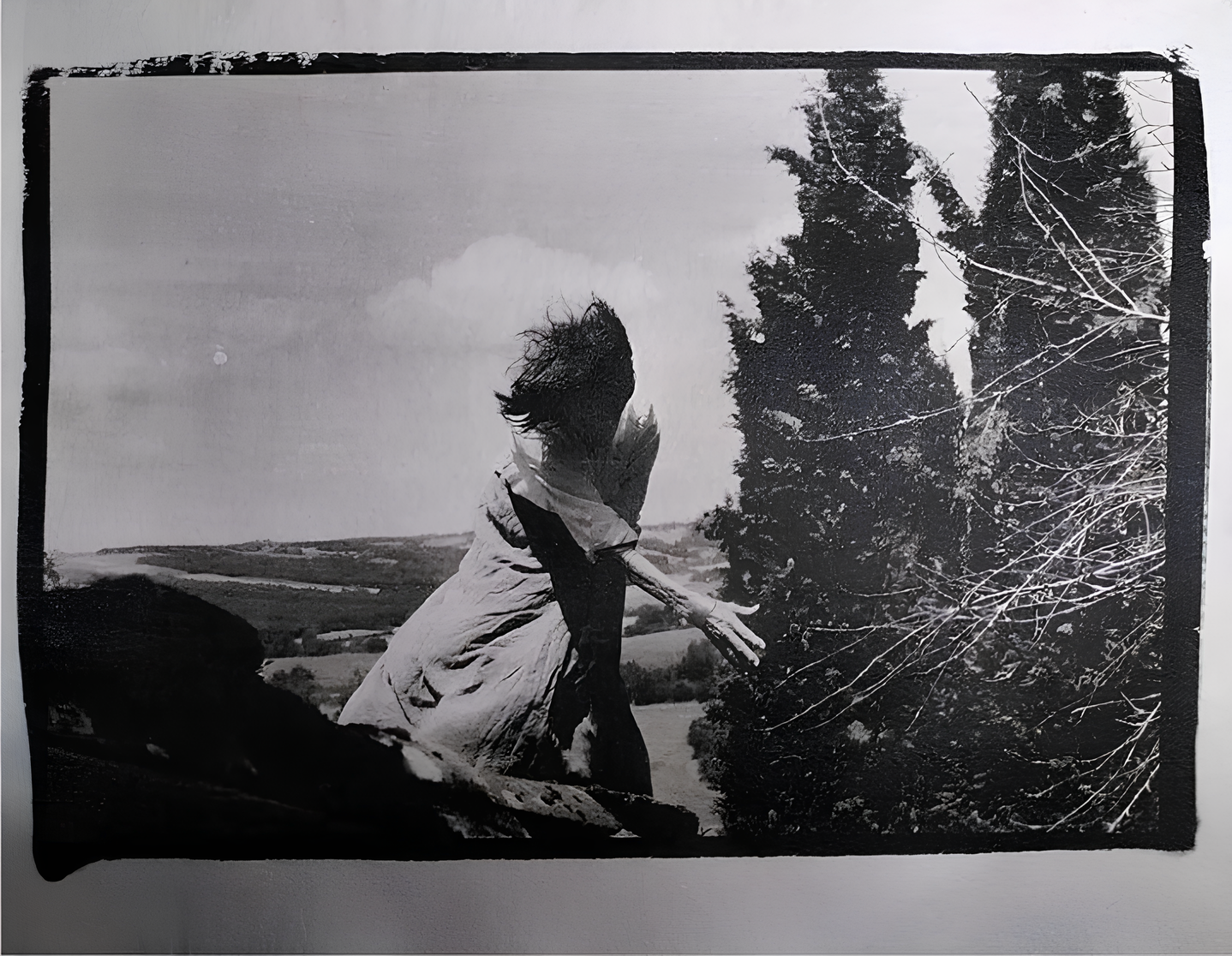

Exposition dans le cadre du mois de la Photo 2017. Anne-Françoise BRILLOT, Pauline DESRAMONT et Thierry VALENCIN sont 3 photographes qui interrogent le paysage et les éléments à travers la pratique de la photographie en noir et blanc. Leurs trois regards seront réunis dans le cadre d’une exposition où il sera question de territoires, de déplacements, de temps. La présence humaine est perceptible dans ces travaux où la nature semble être le contexte principal sans qu’elle soit toujours apparente ou manifeste : on ne la décèle souvent qu’au travers de traces ou d’empreintes fragiles, d’ombres fugitives, des vestiges indistincts, d’artefacts difficilement identifiables.

Le Monde

Nicolas Six, “Les gardiens du temple des procédés photographiques du XIXème siècle.”

Paris 23/08/2023

PHOTOGRAPHIE

Daguerréotype, collodion humide, gomme bichromatée : ces techniques anciennes sont chronophages, complexes voire dangereuses pour la santé. Mais parce qu’elles n’ont pas d’équivalent esthétique, des passionnés les maintiennent en vie. Jérôme Monnier parcourt sa collection de daguerréotypes de voyage. C’était il y a trente ans. Jérôme Monnier profite de ses vacances pour explorer la technique du daguerréotype à l’iode, en remplacement du mercure, trop dangereux pour la santé. Quelques minutes après sa première prise de vue, l’image apparaît, et l’émotion affleure. Mais presque aussitôt, la trace du paysage italien reflue doucement pour s’évanouir à jamais de la plaque argentée.

Chaque daguerréotype demande plus d'une heure de travail.Ses ouvrages du XIXe siècle ne mentionnant aucune solution, le problème se répète pendant des mois, à en désespérer. Jérôme Monnier songe à abandonner et à épargner à sa famille l’acheminement du lourd matériel par monts et par vaux. Mais leurs encouragements le portent : il finit par retrouver, à force de tâtonnements, le chemin du premier procédé photographique de l’histoire, ou plus précisément de sa variante de 1840. Tout simplement en développant ses images quatre fois plus longtemps (voir notre vidéo ci-dessous). Depuis cette époque, Jérôme Monnier a réalisé un millier de daguerréotypes, mais il n’est pour autant jamais certain d’obtenir une image satisfaisante. Si les procédés de prise de vue du XIXe siècle sont ingrats, celui-ci, précisément, l’est jusqu’à l’absurde. « Toutes les couleurs ne sont pas restituées : le vert est atténué, le jaune disparaît. Certaines pierres ne reflètent pas la lumière », énumère-t-il. Sans compter le passage des nuages qui sabote parfois l’image. Chaque image demande plus d’une heure de travail, dont deux minutes de prise de vue durant lesquelles la plaque argentée boit lentement la lumière. Le passage des badauds n’y laisse au mieux qu’une traînée fugace. « Pour mon psy, leur absence n’est pas due au hasard », confie-t-il. Titulaire d’un diplôme de restauration photographique qui assure l’essentiel de ses revenus, l’homme tient le week-end une petite galerie à Saint-Ouen, en région parisienne, où il expose ses œuvres aux fascinants reflets argentés, ainsi que d’émouvants daguerréotypes venus du XIXe siècle. Des images fragiles : en ôtant leur verre de protection, il suffit souvent de passer le doigt dessus pour effacer l’image.

Le défi du collodion

En France, les pratiquants du daguerréotype se comptent « sur les doigts d’une main », estime Jérôme Monnier. Mais les adeptes du collodion humide, un procédé photographique né autour de 1850, sont moins rares. Loïc Raux en a réalisé une soixantaine, par curiosité, mais aussi par défi, lui qui se lasse rapidement de ce qu’il maîtrise. Chaque photo lui demande plusieurs dizaines de minutes de travail (voir notre vidéo ci-dessous). À la différence du daguerréotype, les photos sont prises sur une plaque de verre, et leur chimie diffère sensiblement. Pour la maîtriser, Loïc Raux a suivi un stage de formation de deux jours – une méthode de transmission dont ont bénéficié beaucoup d’amateurs de techniques anciennes. Mais le collodion humide est un procédé si complexe qu’il rate une photo sur six en moyenne. « Le problème peut venir de vingt paramètres différents, le jeu est de trouver lequel. » Cet ingénieur apprécie « tout de la photo : son histoire, ses maîtres, sa physique, sa chimie, etc. Les photos au collodion que je capture sont des exemplaires uniques. Elles ne peuvent pas servir de négatif pour réaliser un tirage traditionnel. Ça me plaît beaucoup, et leur rendu est magnifique ».

Un portrait au collodion humide photographié par Loïc Raux

Les adeptes des procédés de prise de vue ancienne tels que Jérôme Monnier ou Loïc Raux sont rares. « Les contraintes sont lourdes, la récompense n’est pas à la hauteur » juge froidement Claude Lescurier, ancien trésorier de la défunte Association pour la photographie ancienne et ses techniques. Ce que confirme Jean-Charles Gros, grand pratiquant de techniques anciennes : « Lorsqu’on photographie au collodion, on doit tout enchaîner : sensibilisation, prise de vue, développement. On n’a que dix minutes. Ces contraintes limitent beaucoup les sujets possibles. Pour faire des photos d’extérieur, il faut se déplacer avec une petite charrette. »

Le moment clé où le collodion humide est déposé sur la plaque de verre.

Ce fils de bouquiniste feuillette les livres de photo anciens depuis son enfance. Les procédés du XIXe sont son « refuge » dans une carrière de photographe généraliste. C’est « par jeu » qu’il s’est essayé au calotype, un procédé né en 1841, rarissime aujourd’hui. Pour l’abandonner aussitôt : « Le procédé nécessite de cirer du papier, ce qui est compliqué. L’image n’était ni très nette ni contrastée, l’exposition prenait trente minutes. ». Comme lui, beaucoup d’amoureux des procédés du XIXᵉ ne photographient pas à l’ancienne : ils préfèrent employer des appareils modernes – argentiques ou numériques – pour convoquer une technique ancienne au moment du tirage. Pour Jean-Charles Gros, les procédés de tirage du XIXe sont d’une richesse insondable, « plus gratifiants que les techniques de prise de vue. Ils n’ont pas d’équivalent moderne sur le plan esthétique ».

La chambre que Loïc Raux emploie pour ses photos au collodion humide.

Lettres de noblesse

Parmi les innombrables procédés inventés avant 1914, seuls quelques-uns conservent les faveurs des passionnés. Jean-Charles Gros est tombé amoureux de la gomme bichromatée, un procédé relativement simple qui donne une grande liberté d’interprétation. « Je dépose plusieurs couches sensibles avec mes pinceaux pour parvenir à cette douceur, à ce subtil effet de halo que j’apprécie ». Un tirage peut lui prendre vingt heures de travail. Comme d’autres fins connaisseurs, Claude Lescurier apprécie aussi cette technique, mais il parle avec plus de passion encore du bromoil : « On tire sur du papier argentique moderne puis on efface l’argent pour ne garder que la gélatine invisible. On la frappe avec un pinceau encré : selon son épaisseur, la gélatine repousse plus ou moins l’encre. Ce qui m’intéresse, c’est l’interprétation de l’image. J’aime travailler la richesse des gris ou accentuer les noirs. Dans ma carrière de photographe, j’ai fini par en avoir marre des photos bien nettes et bien exposées. »

Une vue de l’île Saint-Louis tirée au bromoil par Claude Lescurier.

Au tournant du XIXe siècle, ces procédés ont été employés par les photographes pictorialistes, qui cherchaient à distinguer leurs productions des photographies classiques, jugées froides et documentaires. Ils mettaient ainsi le réel à distance en altérant l’image – grattages, estompages, brossages, effacement, éclaircissements – dans l’espoir de donner à cet art nouveau ses lettres de noblesse.

Aujourd’hui, la technique ancienne la plus populaire est le cyanotype, aux bleus profonds, suivie du Van Dyke, aux marrons chocolatés. « Il faut commencer par là, c’est enfantin », juge Jean-Charles Gros. Nathalie Bernard transmet bénévolement ces procédés au photoclub Paris-Val-de-Bièvre. Un atelier populaire : « Nous formons douze personnes chaque mois, elles repartent séduites. » Elle apprécie les possibilités sans fin de ces procédés : « On peut les tirer sur verre, tissus, toile, bois. »

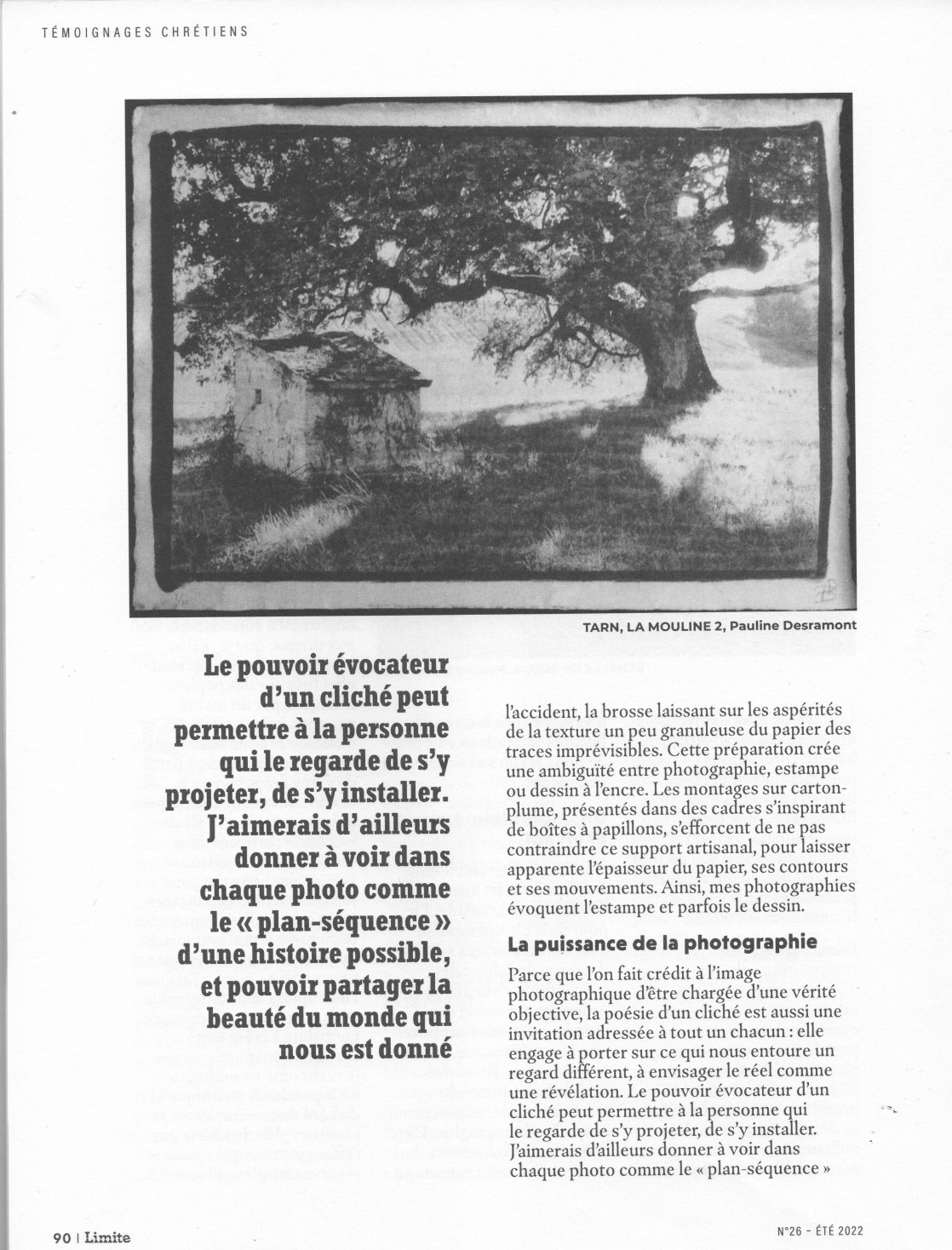

Pauline Desramont pratique la photographie argentique, le procédé qui a remporté la partie au tournant du XXe siècle, mais dans sa version préindustrielle, requérant quelques manipulations chimiques. « J’emploie un merveilleux papier chiffon, fait de chanvre et de lin, dont le procédé de fabrication remonte à 1760 », s’enthousiasme-t-elle.

Sur le toit, papier chiffon chanvre et lin Moulin du Verger

« J’apprécie la vibration entre ce papier et l’émulsion argentique, les nuances dans les noirs profonds », poursuit la photographe. « Avec le papier chiffon, les possibilités sont tellement plus riches qu’avec les papiers barytés modernes », comme Jean-Charles Gros, Pauline Desramont abonde, elle qui considère que les papiers modernes « réagissent tous de la même manière.».

Une chimie dangereuse

La chimie des procédés anciens n’est pas coûteuse. Hors daguerréotype et tirage au platine, la plupart de ces techniques reviennent à quelques dizaines de centimes par tirage. Les papiers, eux, peuvent faire sensiblement monter l’addition. Mais le principal frein à la curiosité des passionnés est autre : beaucoup craignent pour leur santé. Pauline Desramont se souvient d’avoir subi des maux de tête pendant une semaine après avoir utilisé du phénol dans une salle de bains mal ventilée.

Par le passé, Jean-Charles Gros a employé du cyanure : « Une simple coupure sur le doigt peut vous y faire passer. Ce ne sont pas des produits anodins. J’ai été formé à leur emploi, mais j’ai peur que des jeunes jouent au petit chimiste. » Jérôme Monnier, lui, a connu de graves problèmes de sinus. Il manipule l’iode avec un masque à gaz et va régulièrement prendre l’air pour s’aérer le nez. Quant à la gomme bichromatée, elle inquiète depuis que le bichromate est interdit pour ses propriétés cancérigènes. D’ailleurs, lorsqu’on commande de la chimie chez le marchand spécialisé Disactis, on peut être interrogé sur l’usage qu’on souhaite en faire – certaines substances pouvant servir de poison ou d’explosif.

La chimie nécessaire pour réaliser une photographie au collodion humide.

Pour les passionnés, la complexité de certaines techniques est un autre grand facteur inhibant. On retrouve bien la recette de nombreux procédés dans des livres anciens : « Au XIXe siècle, les passionnés de photographie écrivaient beaucoup. J’ai tout redécouvert grâce à eux», assure Jean-Charles Gros, qui, par la suite, a encadré de nombreux stages. Mais ces livres ne disent pas tout. En contemplant un daguerréotype ancien dans sa galerie, Jerôme Monnier fait l’éloge de son aspect laiteux. Aujourd’hui, il aurait bien du mal à l’imiter.

Nicolas Six

Puy-l'Évêque. Pauline Desramont expose ses photos

"La lumière des heures", c’est le titre qu’a choisi de donner à son exposition, la photographe Pauline Desramont. Elle a accroché aux cimaises de la galerie "La Carrée" au 19 de la rue des capucins en plein cœur du quartier médiéval, une quarantaine de ses œuvres. Celles-ci sont visibles tous les jours. Ses photographies argentiques présentent plusieurs particularités : d’abord elles sont en noir et blanc et surtout elles ont été tirées sur du papier chiffon à base de chanvre de lin ; un papier fabriqué dans une presse "Le moulin du verger". "Ce n’est pas une nouveauté, nous précise Pauline ; déjà à partir du 13e siècle et jusqu’au 18e, on transformait les draps usagés et les chiffons en pâte à papier. Le phénomène de recyclage ne date pas d’aujourd’hui. Mais il me faut pour accueillir les images recouvrir le papier d’une émulsion particulière." La photographe nous retrace son parcours : "Originaire de Carvin (Pas de Calais) ; à 17 ans, le bac en poche je suis venue poursuivre mes études d’histoire de l’art à Paris à l’école du Louvre. Je me suis penchée particulièrement sur l’art italien du XVe siècle "Le quattrocento". Pour en revenir au thème de mes photos, je dirais que je m’inspire des traces de l’homme dans le paysage et la nature, de la beauté du temps passé. Mes images doivent dégager une certaine poésie et susciter des récits. Bénéficiant d’un atelier labo chez moi, j’expose mes œuvres dans la galerie "Prodromus" à Paris dans le quartier de la Bastille." Interrogée sur les raisons de son choix du lieu d’exposition, elle nous explique qu’elle a connu le village par l’intermédiaire d’un autre artiste, peintre celui-là, propriétaire d’une maison dans notre cité. Elle compte d’ailleurs revenir exposer l’an prochain des photos sur Puy-l’Évêque.

LADEPECHE.fr

Publié le 07/08/2023

Un dialogue fertile à la Faïencerie

S'il y a bien une exposition à ne pas manquer, c'est celle qu'accueille actuellement la faïencerie d'Ancy-le-franc. Grâce à la magie de l'art, des sculptures et des photos s'y interpellent et se répondent.

Deux artistes ont pris possession du lieu : la sculptrice Nine Geslin et la photographe Pauline Desramont. Leurs styles, différents, s'additionnent et trouvent une véritable cohérence sur les murs de la petite galerie.

Nine Geslin vit et travaille en Anjou. Après avoir été styliste décoratrice pour de grandes maisons de mode, elle décide de s'adonner à sa passion de la sculpture. Des sculptures en fil de fer qu'elle torsade, double, arque. Elle y emprisonne du carton peint et ajoute des tissus. Des silhouettes de femmes et de couples naissent, des représentations d'animaux essaiment. Du grand art qui n'a pas échappé au réalisateur Bruno Podalydès. Ce n'est pas un hasard si Zabou Breitman sculpte des fils de fer dans le film Le parfum de la dame en noir.

Pauline Desramont vit entre Paris et Tonnerre. Elle travaille de plus en plus sur les bords de l'Armançon, et notamment dans le labo photo de la MJC qu'elle a relancé.

« Suggérer une histoire »

Cette photographe est une grande spécialiste de l'argentique. Si elle a fait un peu de couleur, elle est très vite revenue au noir et blanc. Pour cette puriste, la photographie ne se joue pas que derrière un objectif. « Le caractère artisanal du développement argentique me fascine, avec sa chimie aux effets un peu magiques et sa part de surprise », indique-t-elle. Lorsqu'elle prend une photo, elle capte l'instant. Souvent celui d'un enfant, un de ses sujets de prédilection : « Les enfants ne posent pas. » Elle aime leur spontanéité. « Prendre une photo dure moins d'une seconde, mais ce qui m'intéresse, c'est de communiquer une durée et de suggérer une histoire, loin d'une anecdote. »

La transmission passe aussi par la matière. Ses tirages sont réalisés sur des papiers chiffons en chanvre et en lin, en coton ou sur des papiers coréens. Elle les émulsionne elle-même avec un pinceau japonais. « Cela fait partie aussi de la création », lance-t-elle. Les hasards de la pose, la personnalité des papiers ainsi que certains accidents rendent chaque tirage unique.

L’YONNE RÉPUBLICAINE

Publié le 27/02/2021

Une résidence d'artistes lancée à Tonnerre rue Jean-Garnier

Une nouvelle résidence d’artistes va s’ouvrir à Tonnerre. Les propriétaires de la galerie Prodromus, rue Jean-Garnier, vont l’aménager dans une maison qu’ils ont achetée de l’autre côté de la rue.

Anna Hartmann et Claude Forget se sont attaqués à la "maison d'en face". Les propriétaires de la galerie Prodromus ont acheté de l'autre côté de la rue Jean-Garnier. Leur but n'est pas d'y jouer au promoteur immobilier. Ces amoureux des vieilles pierres ont décidé de faire une résidence d'artiste de ce lieu quelque peu atypique avec son perron et un lointain style italien.

Un lieu de création

"L'objectif est d'en faire un lieu de création", explique Anna Hartmann. Une maison où se croiseront musiciens, dessinateurs, peintres, photographe, auteurs. Un mélange des arts et des styles tant en musique qu'en peinture ou littérature. "Nous travaillons sur les statuts d'une association", indique l'historienne de l'art. L'association devrait s'appeler la… Maison d'en face.

Le couple a déjà créé une association il y a un peu plus d'un an, l'Académie de musique ancienne de Tonnerre, et a déjà accueilli des artistes en résidence, des masterclass et des concerts. Leur première semaine de masterclass a été un succès cet été.

Avec cette nouvelle maison, la partition évolue autour du partage artistique et des échanges, le tout orchestré autour de parties communes, d'ateliers et de plusieurs logements. Pauline Desramont, photographe, Patrick Rocard, plasticien, et Nathalie Redard, spécialiste de la couleur, devraient être les premiers à y essuyer les plâtres et y passer quelques semaines.

Des plafonds à la française de la fin XVIe début XVIIe sont réapparus

En façade, la maison ne semble pas très grande. Mais lorsqu'on passe la porte d'entrée, on se trouve dans un petit immeuble qui abritait il y a quelques décennies quatre appartements autour d'une cour intérieure. "On découvre des espaces, des éléments d'architecture à chaque avancée de travaux", explique Claude Forget qui est architecte. "On fait de la démolition en recherche." Des murs sont tombés, des faux plafonds aussi, et des plafonds à la française de la fin XVIe début XVIIe sont réapparus. Des placards cachant d'anciens passages se découvrent. D'autres sens de circulation deviennent alors évidents. "Notre projet d'aménagement évolue sans cesse." La restauration est réalisée dans les règles de l'art. Chaque élément du passé est soigneusement conservé et répertorié.

Ce projet de la "maison d'en face" vient compléter celui de la galerie Prodromus, mais aussi s'ajouter à celui de l'association Fan d'Érard au 21, rue Saint-Pierre, et à celui du Café des Glaces un peu plus bas. Un effet boule de neige dans le quartier historique par excellence de Tonnerre qui est en pleine mutation.

Lien de l’article :

https://www.lyonne.fr/tonnerre-89700/loisirs/une-residence-d-artistes-lancee-a-tonnerre-rue-jean-garnier_13920996/